福井市中心部、福井駅から徒歩3分のところにある「福井城址」。福井県庁と福井県警察本部がお城の中にあるという、全国でも2つしかなくなってしまったロケーションが特徴です。というか、昔はたくさんお城の中に県庁があったんですよ。福井県は大正時代からずっとこの場所にあります。

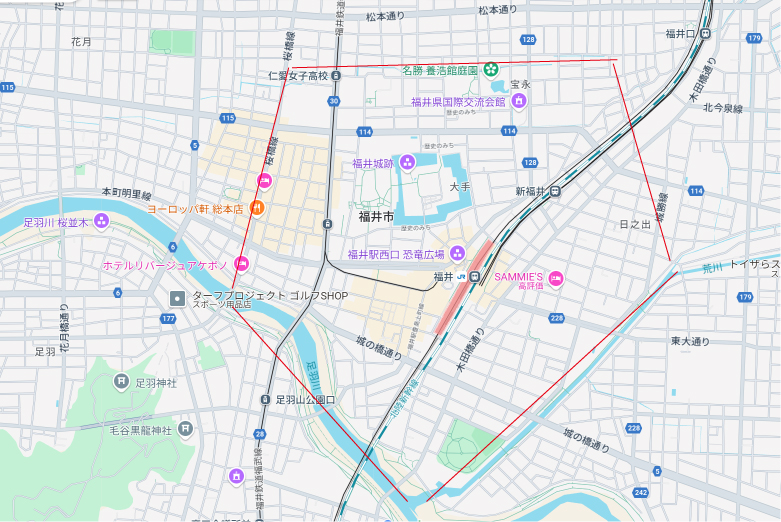

で、このお城、私たちはこのサイズしか知らないので、福井城はずっとこの大きさだった、と思っている人が多いのですが、実はもっと大きかったんですよ。最大で68万石と、当時としては二番目に大きな藩だったのです。その大きさの大体の広さを今の地図で表わすとこのくらいです。

東は荒川、西は片町通り、北は養浩館庭園、南は足羽川まで、という、徒歩で歩くと結構な広さです。言うなれば、「まちづくり福井」の活動範囲そのまま、といったところでしょうか。

片町とはお城の片側だったから「片原町」と呼ばれ、それが短縮されて「片町」になっています。金沢にも片町という地名がありますが、同じ意味なんです。富山県の高岡市に行けば「片原町」と、そのまま残っている場所がありますよ。

福井城址の特長といえば、地図を見てもわかりますが、電車の駅が旧福井城の中にあるということです。他の街のお城は駅から遠いところにありますが、福井だけは徒歩圏内なのです。

これは当時の商業の中心地であった「片町」から、遠くもなく近すぎない場所に駅を作りたいという要望があったからです。江戸時代が終わって城内に住んでいた家臣たちは福井から去り、広大な空き地は畑に変わっていたのです。そこで、ここしかないと、当時の城主・松平家のお殿様に頼み込み、なんとか今の場所を確保できたのです(その理由やいきさつについてはまた別の機会に)。

今ではその大きさは約20分の1くらいになりましたが、実はこのサイズだとしても日本最大というのがあります。それは「単一種類の石だけで構成された石垣」であること。日本最大ということはつまり、お城は世界にないから世界最大ということで(笑)。

その石とは、「笏谷石(しゃくだにいし)」と呼ばれる、水にぬれると青くなる、別名「ふくいブルー」の石なのです。産出されるのは、お城片徒歩圏内にある「足羽山(あすわやま)」。上記の地図の左下にある山です。近しい種類の石は全国で産出されますが「笏谷石」はこの福井、それも足羽山だけで産出されるのです。

そしてもう一つ、今の県庁のあたりに天守閣があった、と思っている方も多いのですが、実は天守閣は左手に見える県警本部の奥の位置にあったのです。そこには福井の名前の由来となった、と言われている井戸「福の井」がありますし、今では桜の時期には花見の名所にもなっています。また、1948年に起きた福井地震の際にずれてしまった石垣を見ることもできます。当時の揺れの大きさを今に伝えている貴重な石垣です。

まだまだ話せることは山ほどありますが、続きはまた今度。

(文/宮田耕輔)